提出してもらったミニテストに書かれていた質問・要望に対する回答です。

スライドp.14でフーリエ係数を求める式で積分の前を(2/T)で揃えるためです。そうしておくと、後々都合が良いのですよ。

スライドp.6を見てください。振幅が大きくなったり小さくなったりするのは|cosωmt|で決まるので、角振動数が2ωmになるのですよ。

ちゃんと授業の中にヒントがあるのですよ。

スライドp.14のフーリエ係数を求める式がどうやって導けるのか、実はこれを説明している教科書はほとんど無いですね。とりあえず、この式で係数を求められることが理解できていればokです。

講義で紹介したエクセルのシートでいろんな波形が描けるので、試してみてください。

それは失礼しました。

でも、あんまりゆっくりやると小テストの時間が少なくなってしまうので、痛し痒しです。

まぁ今回の内容は、聞き流すだけではダメで、ちゃんと自分の頭で考えないといけませんからね。

復習、大いにやってください。そのためにも講義のホームページに問題用紙を掲載しているのですから。

来年度もよろしく、にならないようにね。

前回も言いましたが、来年度は別の先生になるので・・・・。

そうですか。私も還暦を過ぎた年寄りですから、老人の愚痴はいくらでも出てきますよ。「今の若い者は・・・」という台詞を毎週のノルマにしましょうか(笑)。

ですよねぇ。あれはやった人でないとわからない。

今回の小話は、ご要望(笑)のあった昔話です。

前にも言ったように私は今年度いっぱいで定年、来年の3月31日には部屋をきれいに片付けて出て行かないといけません。直ぐには出来ないので今からチョコチョコやっています。すると、昔懐かしいものがいろいろと・・・・。そこで今回は、出てきたものをネタにコンピュータの記録メディアの歴史などを。

|

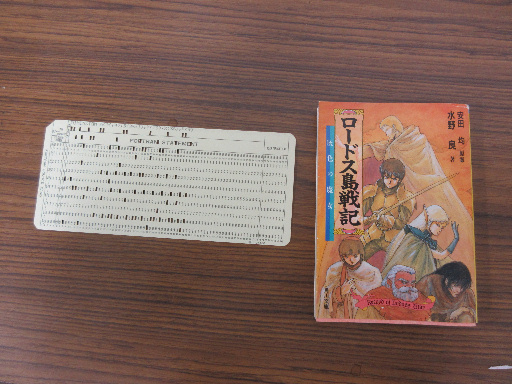

最近はUSBメモリの普及ですっかり出番がなくなりましたが、君らも目にしたことぐらいあるでしょう。フロッピーディスクです。今もOfficeの保存アイコンにもなっていますね。しかし、これの正式名称はマイクロフロッピーディスクです。ということは、マイクロでないフロッピーディスクがあった訳ですね。 因みに、隣に大きさが分かりやすいように文庫本(笑)を置いてみました。 |

|

最初に出てきたフロッピーディスクがこれ。単にフロッピーディスクと言ったら厳密にはこれのこと。大きさは8インチですから20cm×20cmですか。記憶容量は何と128kB!。メガバイトじゃないですよ、キロバイトですよ!。 |

|

次に出てきたのはこれ。大きさは5インチでミニフロッピーディスクと呼ばれていました。容量は256KBから1.2MBまで、3.5インチのマイクロフロッピーとほぼ同じです。ちょうどパーソナルコンピュータの普及し始めるころに出てきたので、当時のパソコンはフロッピードライブを2つ搭載しているのが普通でした(ハードディスクは無し)。一つはプログラムやアプリの入ったシステムディスク、もう一方はデータを保存するデータディスクです。WindowsPCでハードディスクのドライブレターが[C:]なのはフロッピードライブに[A:]と[B:]に割り当てていた名残ですね。 |

|

おまけです。容量1MBのフロッピーでは間に合わなくなってきたので、大容量のメディアがいろいろ開発されてきました。これはその一つでMO(光磁気ディスク)です。大きさは3.5インチマイクロフロッピーとほぼ同じ(厚さはちょっと厚め)。容量は128MBから640MB(1.2GBのものもありましたがあまり普及しなかったような)、だいたいCD一枚ぐらいですね。私もハードディスクのバックアップなどに結構使いました。これも、USBメモリが普及すると出番無しになりました。今は、クラウドの普及でUSBメモリも出番が無くなりつつありますが。 |

|

さらにおまけです。ちょっと記録メディアとは言えないのですが、私が卒研を始めた頃(40年前です)に使っていたものです。パンチカードと呼ばれるもので、空いている穴のパターンが文字を表しており、これをカードリータに読み込ませます。1枚のカードがプログラムの1行に対応しており、このカードをたくさん束ねてプログラムを作るのです。1000行のプログラムなら1000枚です!。当時はこれを輪ゴムで束ねて大型計算機センター(パソコンなどありませんでした)に通ったものです。ある日のこと、その輪ゴムが切れてカードが地面に散らばってしまい(それも雨の日の水たまりの上!)、あの時は悲しかったなぁ。今となっては良い思い出です。 |